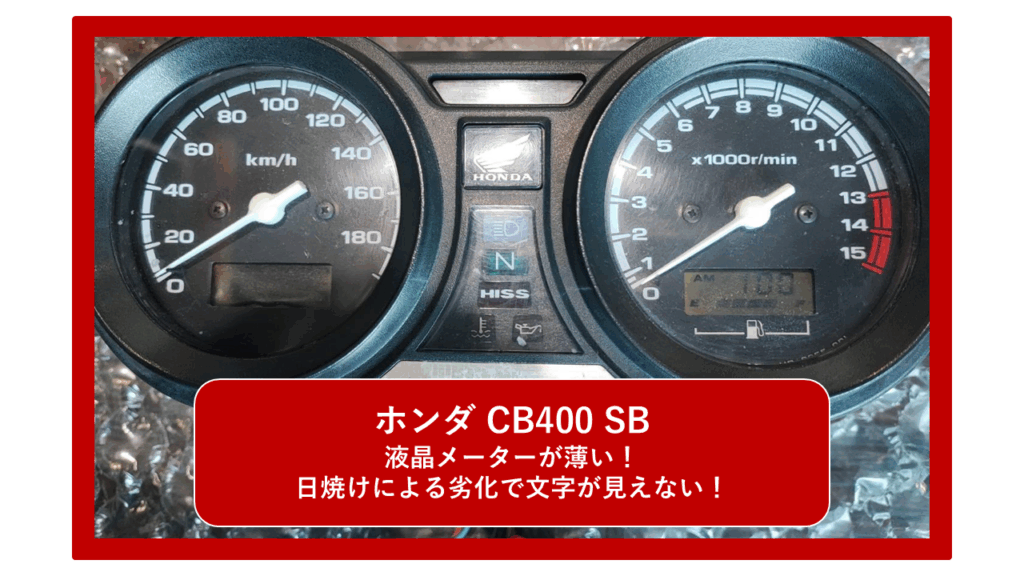

ホンダ CB400 SUPER BOL D’OR (SB) VTECⅢ SPECⅢ(2BL-NC42)の液晶パネルが日焼けによる劣化で文字が薄い・見えない!?劣化し黒くなった偏光板張替え、門真市の整備士が完全修理!

● お預かりしたお車

今回お預かりしたバイクは、ホンダが過去に販売していた中型のネイキッドバイク、「CB400 SUPER BOL D’OR」(通称:SB)です。このバイクは同じくホンダが販売しているCB400 SUPER FOUR(通称:SF)をベースにしてハーフカウルを装着したモデルです。

≪ハーフカウルとは≫

ヘッドライト回り~ハンドル部分を外装(カウル)で覆っている形状

※フルカウル ⇒バイク全体(エンジン部分も含め)を外装(カウル)で覆っている形状

※ビキニカウル ⇒ヘッドライト~メーターまでを外装(カウル)で覆っている形状

ではカウルがバイクに装着されているのには一体どのようなメリットがあるのでしょうか?デメリットも一緒にご紹介します!

≪カウルのメリット・デメリット≫

●メリット

・風の軽減

⇒ネイキッドバイクは風の影響を受けやすい。カウルが付いている事によって向かい風や強い風も受け流してくれるので、風の影響を大幅に改善する事ができる。

・空気抵抗の軽減

⇒風の負担を減らす事と共に、ライダーが受ける空気抵抗も軽減。空気抵抗を軽減する事によって、スピードが出るようになる。

・疲労軽減

⇒これもまた風の負担が減る事によって、ライダーへの負担は減り、長時間や風が強い日も快適に走行できる。

・雨や虫から守る

⇒カウルを付けることによって、雨や虫からライダーを守ってくれる。

・見た目がかっこいい

⇒カウルを付ける事によって、バイクがスポーティーな形状になる。

●デメリット

・修理費

⇒カウルを付けている場合、(特にフルカウルの場合)転倒等の修理費が高くなる可能性がある。カウルの素材は樹脂パーツなので、割れやすく修理が難しい。 修理が必要になった際の事も考えて装備しましょう。

・横風に弱い

⇒前からの風に強い一方で、横からの風に弱い。軽い250cc等のバイクでカウルを装備していると、横からの風の影響を強く感じる。

・整備性

⇒整備する際にカウルを外すことから始まる。整備する際の手間は増える。

・見た目の変更 ⇒カウルを付けると当然バイクの見た目も変わってきます。走行の快適性やスピード性を取るか、買った時のままの姿を保つか、よく考えて装備しましょう。

このようにハーフカウルには様々なメリット・デメリットがあるので、あとから装着する際には後々の事をしっかり考えておく必要があると思います。装着後に、見た目が思っていたより変わってしまって後悔したり、事故した際の修繕費で後悔したりしませんように!

SBはCB400 SFに比べ、ハーフカウルを付けている分高速道路などでのスポーツ性能や、走行中の快適性は高くなっています。ただカウルを装着しているので、SFとは少だけしスペックが変わっています。

≪SF・SBの基本スペック比較≫

| CB400 SUPER FOUR | CB400 SUPER BOLD’OR | |

| 車名・型式 | ホンダ・2BL-NC42 | |

| 全長(mm) | 2,080 | |

| 全幅(mm) | 745 | |

| 全高(mm) | 1,080 | 1,160 |

| 最低地上高(mm) | 130 | |

| シート高 | 755 | |

| 車両重量(㎏) | 201 | 206 |

| 乗車人数(人) | 1 | |

| 燃料消費率(km/h) (定地燃費値) | 31.0<2名乗車時> | |

| 燃料消費率(km/h) (WMTCモード値) | 21.2<1名乗車時> | |

| エンジン種類 | 水冷ストロークDOHC4バルブ直列4気筒 | |

| 総排気量(cm3) | 399 | |

| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 41[56]/11,000 | |

| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 39[4.0]/9,500 | |

基本的にはSFにカウルを装着しただけなので、基本的なスペックに変わりはありません。カウル部分の高さ、重量だけが変わっています。

今回お預かりしたのはSBというバイクですが、VTECⅢというモデルになります。モデルはVTECⅠ~始まり、最終的には「REVO」や「FINAL EDITION」のモデルが登場したところで販売が終了しています。VTECⅢはCB400SBの初期型とされていて、2005年~2007年に登場しました。

| モデル | 年代 | モデル名 | 変更箇所 | SB |

|---|---|---|---|---|

| 初代 | 1992年 | CB400 SUPER FOUR | ・キャブレター仕様 ・空冷風デザイン | 未登場 |

| SPECⅠ | 1999年 | CB400 SUPER FOUR VTEC SPECⅠ | ・VTEC登場(切り替え2段式) | 未登場 |

| SPECⅡ | 2002年 | CB400 SUPER FOUR VTEC SPECⅡ | ・VTEC切り替えのタイミング修正 ・装備変更 | 未登場 |

| SPECⅢ | 2004年 | CB400 SUPER FOUR VTEC SPECⅢ CB400SB | ・3段階のVTEC制御に修正 ・ハーフカウルが初登場 | SBが初登場! |

| REVO | 2007年 | CB400 SF/SB REVO | ・PGM-FIの採用 ・環境性能の向上 ・メーターを変更 | SB継続 |

| 後期REVO | 2014年頃 | CB400 SF/SB (ABS付) | ・ABSの追加 ・LED灯火類、塗装のパターンを変更 | SB継続 |

| FINAL | 2022年 | CB400 SF/SB FINAL EDITION | ・生産終了の為の記念モデル ・カラーも特別仕様 | SB最終型 |

このように進化を遂げていった「SF・SB」!「SB」が初めて登場したのはVTECⅢからという事がこの表から分かりますね。つまり今回お預かりしたVTECⅢのバイクは、SBが初登場したモデルのものになります!

「SF・SB」の人気の違いも気になりますが、長くなってしまったので一旦さておき…。

お待たせいたしました!故障の症状を見ていきましょう!

●故障の症状

では写真と動画で故障の具合をご覧ください。

電源を付けると、右側はうっすらと文字が見えるような状態。左側に関してはもう全く文字が見えない状態です…!

なぜこうなってしまうのか?

原因はさまざま考えられますよね。

バイクの液晶画面は常に日光に晒されているため、紫外線や雨風、砂埃の外的影響をもろに受けます。バイク愛好家で「洗車が好きで毎週行っている」というような方でも、液晶が受ける影響はどうしても避けられません...。だってバイクは外で乗るものですからね!!

しかも真夏のバイク走行時のバイクが持つ熱はすさまじいものです。液晶というものは「固体・液体」両方の性質を持つ特徴的な物質で構成されています。「液体」...。そう、液体です。液体は沸騰します。

バイクの液晶画面の例外なく「固体・液体」から構成されているので、熱に弱いです。高温多湿の環境に置いていくと液晶パネルの劣化は進んでしまうといえるでしょう。

≪バイクの液晶が劣化する原因≫ ・紫外線 ・熱 ・雨 ・砂 ・埃 ・破 |

恐らくこのバイクの液晶も、長年の使用により経年劣化してしまったと思われます。液晶パネルの構造の説明は今回省きますが、もし液晶パネルの構造から知りたいという方はぜひこちらの記事をご覧ください。

●カワサキW650 (EJ650A) の文字が見えなくなった!? 液晶メーターの日焼けで劣化?車検は通る?門真の整備士が薄くなった液晶を完全修復!

●ホンダ CB400SF VTEC SPECⅢ (BC-NC39)の液晶画面にひび割れ!メーターの文字が薄い、見えない!原因は経年劣化?寿命?焼き付き?液晶メーターの交換は門真市の整備士にお任せ!!(液晶について少し詳しく解説した記事はこちらです)

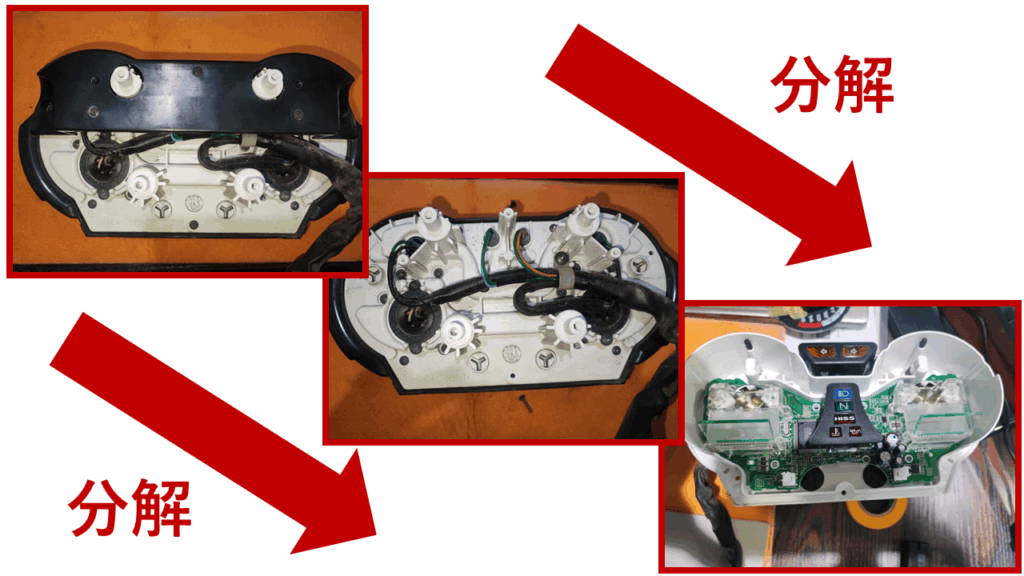

●故障箇所の特定と診断

液晶パネルの不調で最も多い原因は「液晶板」です。弊社HPをよく読んでくださっている方なら、「知ってるよ~」となりますよね。再三いろんな記事で言っていますが、「液晶板」は液晶を構成しているものの中で最も外側に位置しています。なので外的要因の影響を受けやすいんですね。

もし液晶板の劣化であれば、液晶板のみを新品に取り換える事によって液晶板の文字は復活します!

では液晶パネルを分解して「液晶板」の修理(交換)をしていきます!

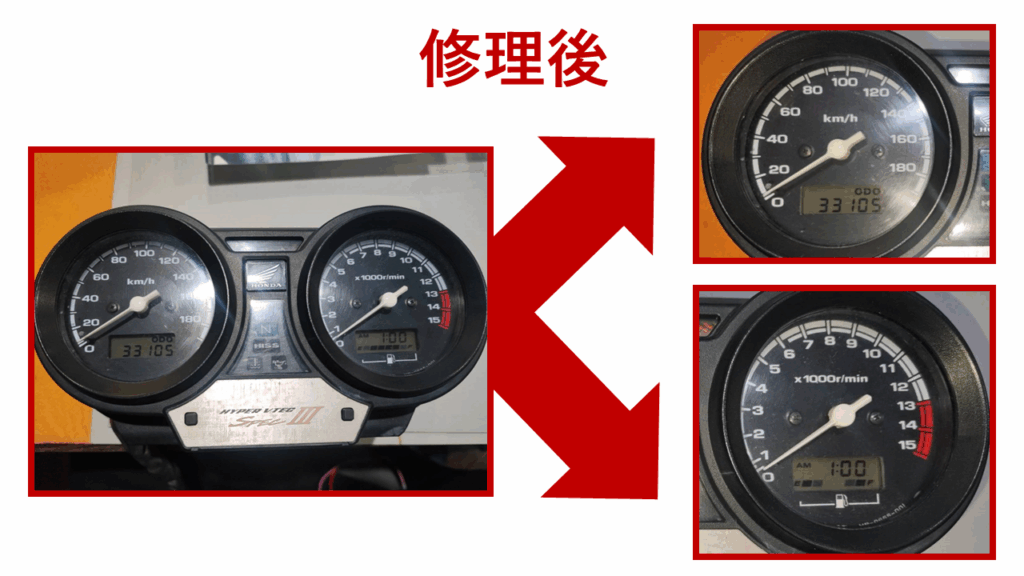

●修理後の様子

では分解して液晶板を取り換えた後の様子をご覧いただきます。

こちらも写真と動画両方でご覧ください!

このように文字が完璧に見えるように液晶板を交換する事によって、液晶パネルの不調・不具合を直すことができました!やはりバイクの液晶パネルの不調には液晶板が絡んでいる事が多いです。液晶板を取り換えて文字がしっかり見えるという事は、それ以外の液晶パネルの部品には全く問題が無いという事も分かるので安心ですね。文字がはっきり見えるだけでバイクのメーター自体も新品になったような錯覚を起こしてしまいそうなくらい綺麗に見えます!

ちなみに、液晶パネルの表示が見えない状態で行動を走るのは法律上違反です。それについて書いている記事もありますので、気になる方はご覧ください。

●ホンダ CB400SF VTEC(NC39) バイクの液晶メーターに横線が!文字が欠けて見えない!経年劣化で液晶漏れ?日焼け?液晶パネルをメーター修理ドットコムの整備士が完璧修理!

●まとめ

バイクの部品はどれもとても大事な役割を担っていますが、液晶パネルも重要です。

液晶パネルはバイクの燃料や燃費、距離、速度などの様々な情報を示している箇所です。特に総走行距離はバイクの寿命を判断するのに大事な情報で、一般的に2ストロークエンジンは5万㎞、4ストロークエンジンは10万㎞だと言われています。市街地・ツーリングロードを走っているバイクはそれぞれ負担が違いますし、4気筒やスポーツタイプのバイクも負荷が違ってくるので、一概にこの寿命が全てのバイクに当てはまるとは言えないのでそこだけご注意ください。

●カウルの歴史

今回お預かりしたのはSFにカウルが追加されているCB400 SBでした。ではこのカウル、一体どのようにして誕生したのかご存じでしょうか?ここでは豆知識としてカウルの歴史について少しだけ深堀していこうと思います!気になる方は是非ご一読ください!

●1920年代 カウルが初めての登場

1920年代、バイクや飛行機のレースが盛んな時代です。特に飛行機は第一次世界大戦後の開発でも重要視されていました。空気抵抗をいかに減らすかが問題であったので、エンジンや脚をカバーで覆うという発想が生まれ、まずは飛行機で実践されます。その技術や考え方はバイクにも広がっていき、バイクにも「カウル」という装備がなされるようになりました。

●1950年代 大型カウルの登場

空気抵抗を最大限減らすために大型のカウリングが装着されたバイクが登場しました。空気抵抗の負担をかなり減らす事ができるので、最高速度をあげる事に成功しています。

●1970年代 一般車の車にもカウルが装着

レース用のみに装着されていたカウル、1970年代から一般車にも装着されるように。量産型でも登場するようになりました。初めてカウルを装備した量産型が販売されたのは1976年のBMW Motorrad「R100 RS」。

※海外でのカウル装着車は増加していたものの、この時代の日本ではそこまで普及していませんでした。カウルを装着するとスピードが上がるのでその面が注視されていたのかもしれません。

その一方で、日本ではバイクの改造が流行していたので、非合法ではありながらカウルの人気も高まっていきました。

●1982年 カウルバイクが初の認可

今まで日本では認可がおりなかった非合法のカウル装着車でしたが、1982年6月に発売されたバイクがきっかけで認められるようになりました。そのバイクはホンダの「VT250F」です。市販車で初めてカウルを標準装備にしたのも、ホンダからのバイクです。その名も「CBX 400Fインテグラ」です!この認可をきっかけに、様々なメーカーでカウルのバイクが登場し、カウルのバイクは一般的なものになっていきました。

カウル一つとっても、このように色んな歴史や背景が存在すると思うと面白いですよね!ちなみにSBのモデルはSFに比べると人気や流通具合は低かったようです…。SFの方がかなりの割合で好む方が多いんですね。

そんなカウルが装着されたSBモデルの液晶パネルを今回は修理させていただきました!今お乗りのバイクの液晶に不具合を感じている方、少しでも文字が見えにくくなっている方、見えにくいのに車検の日が迫っている方!ご気軽に弊社に一度ご相談ください!

弊社では全国各地からメーター修理を承っております。まずは愛車の写真や動画を弊社HPのお問い合わせフォームにお送りください。お急ぎの方は一度お電話いただけますと幸いです。

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください