【ホンダ CB400SF VTEC(NC39) 】バイクの液晶メーターに横線が!文字が欠けて見えない!経年劣化で液晶漏れ?日焼け?液晶パネルをメーター修理ドットコムの整備士が完璧修理!

● お預かりしたお車

今回お預かりしたのは、HONDAのCB400SFです!CB400SFはバイク好きであれば誰でも知っているような人気の高いバイクです。

約30年間に渡って愛されましたが、最終的には厳しくなった排ガス規制で2022年に生産を終了しています。

日本のバイクに「ネイキッド」のジャンルが現れ、注目を集め始めた頃にCB400SFは登場しました! モダンクラシック、ネオクラシック、アドベンチャー、オフロード等、実にさまざまな種類があるバイクですが、今回は「ネイキッド」であるCB400SFです。

| ≪ネイキッドとは≫ 英語表記で「naked」。意味は直訳すると「裸」となるように、他のバイクとは違ってエンジンがむき出しになったデザインのバイクの事を指します。 エンジンがむき出しになったロードスポーツタイプのバイクの事を、基本的にはネイキッドバイクと呼びます。 |

実は現在でいうネイキッドと同じようなモデルは1960年代にも登場していますが、その当時はネイキッドとは呼んでいませんでした。当時そういったバイクは「スーパースポーツ」に分類されていました。

そんなネイキッド、今では定番の人気を博しています!ハンドルが高いので姿勢も楽ですし、作りがオーソドックスなものが多いので、メンテナンスもしやすいと言われています。

かなりの人気を博していたにも関わらず、VTECシリーズのバイクは排出ガスに対応できない複雑な機構が原因で生産を終了せざるを得ませんでした。VTECとはホンダが独自に開発した、バルブ作動をエンジンの回転数に応じて切り替える技術です。

低回転時には省燃費で燃費重視、高回転時には強力で高出力のパワーを出す事ができます。

ですが、残念ながらこのVTECは現行のバイクには採用されず、それに代わる電子制御技術や可変吸気システム、IMU連動制御技術等を採用しています。これらの新しい技術により更に細かい調整が可能になり、排ガス規制にも引っかからないようになりました。

今回はそんなCB400SFの液晶の文字が見えなくなっているという事で修理を承りました。

● 故障の症状

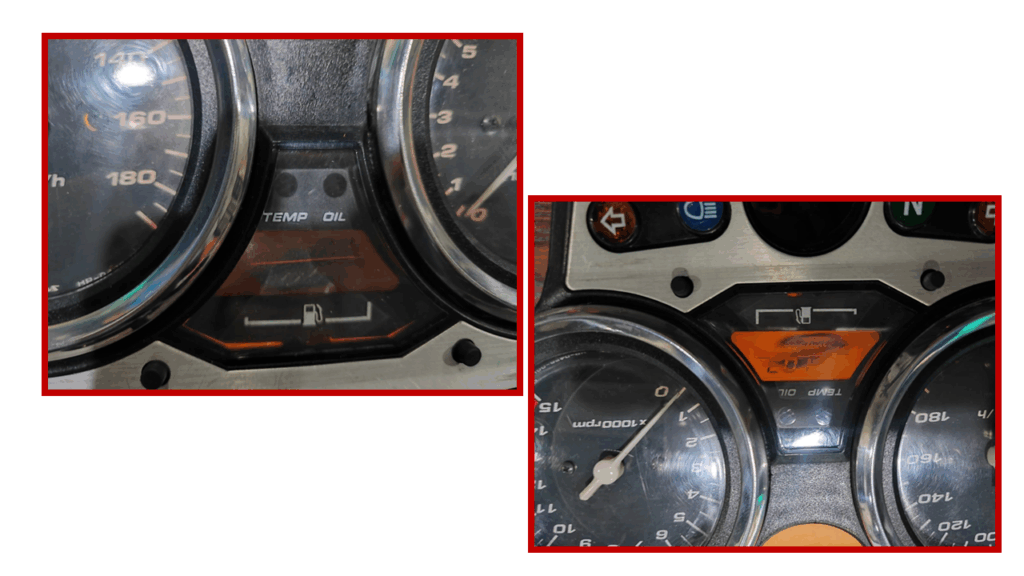

まずはお預かりした段階のCB400を見ていきます。

黒ずんでしまっていて、電気を付けても文字を認識することはできません。

そもそも、このように液晶に不具合が生じる原因にはさまざまな要因が考えられます。

≪液晶に不具合が起きる原因≫ ・物理的な衝撃 ・接触不良 ・経年劣化 |

バイクは特に直射日光をもろに受けるものなので、家庭内で使用するテレビやパソコン、車よりも不具合が起こる可能性が大きいのではないかと思います。

そして、バイクの液晶が見えなくなってきたら皆さんが気になるであろう「車検」!見えないまま気づいたら車検の日が…!なんてことが起きたら恐ろしいですよね…。バイクのメーターの数字が少しでも見にくい、と思うことがあればすぐに修理を考えることをおすすめします!

道路運送車両の保安基準46条には下記のように書かれています。

≪第46条≫ 自動車 (最高速度20キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。) には、運転者が用意に走行時における速度を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない。ただし、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、原動機回転計をもつて速度計に代えることができる。 2 自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運転者が運転者席において容易に走行距離を確認できるものとして、表示、取付位置等に関し告示で定める基準に適合する走行距離計を備えなければならない。ただし、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、原動機運転時間計をもつて走行距離計に代えることができる。 |

つまり、見やすい位置に備え付け、かつ走行時にも確認できるレベルの表示がされているか。そしてメーターに表示される数字にも精度が求められます!

今回お預かりしたバイク液晶パネルの不具合は走行距離やガソリンの残量も見えなくなってしまっています。ガソリン残量が見えないのも怖いですよね。

動画で見てみるとこんな感じです。

●故障箇所の特定と診断

では今回の液晶パネルの不具合の原因を特定していきます!

基本的にバイクの液晶画面の故障で最も多いのは液晶板の劣化ですが、劣化といっても原因はさまざまです。長時間の紫外線、液晶漏れ等、実に多くの原因があります。液晶板は液晶パネルを構成している部品の中で最も外側に位置している部品。なので、最も故障の原因になりやすいということですね。

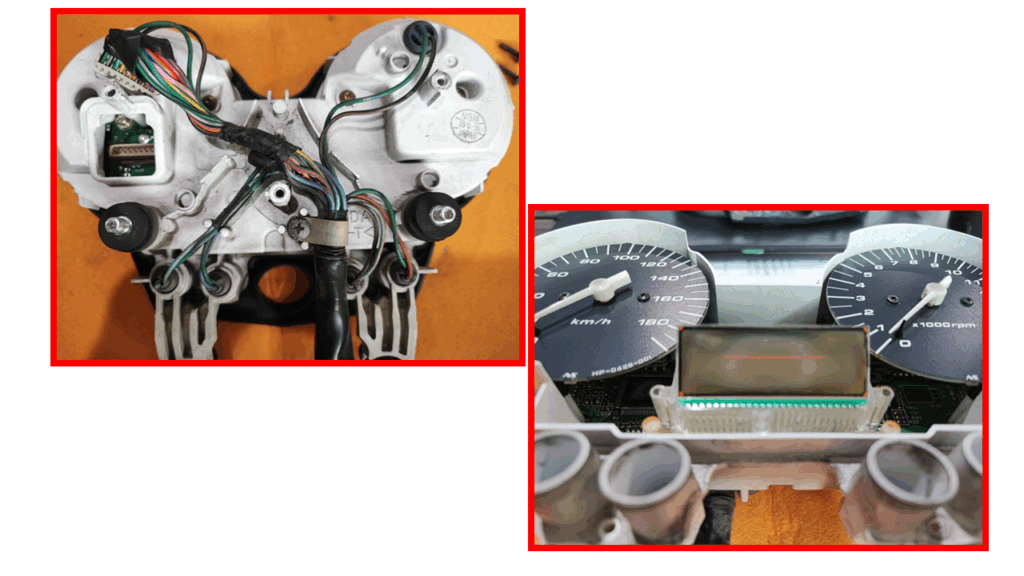

原因を特定する為に、まずは複雑なメーターを分解していきます!

ここまで分解してみると、やっぱり液晶パネルの外側のフィルターがかなり劣化している事が分かります。この外側の液晶板を新品に交換することによって修理する事はできるのでしょうか…!

ちなみに、液晶の寿命は一般的に15,000~50,000時間、5~10年程度だと言われています。

| ≪液晶の一般的な寿命≫ ・15,000 ~50,000時間 ・5 ~ 10年 |

もちろんバイクは一般的な液晶とは違い、直射日光や雨風、砂等の影響を受け続ける外で使用するものなので、この寿命が当てはまるとは言えないかもしれません。むしろ保管状態によってはこの一般的な寿命よりも短くなる可能性は大いにあると思います。

外部の影響からバイクを守る方法は沢山あるので、液晶に限らずバイク全体を保護する方法を出来る限り沢山取っていただけるといいなと思います!

● 修理後の様子

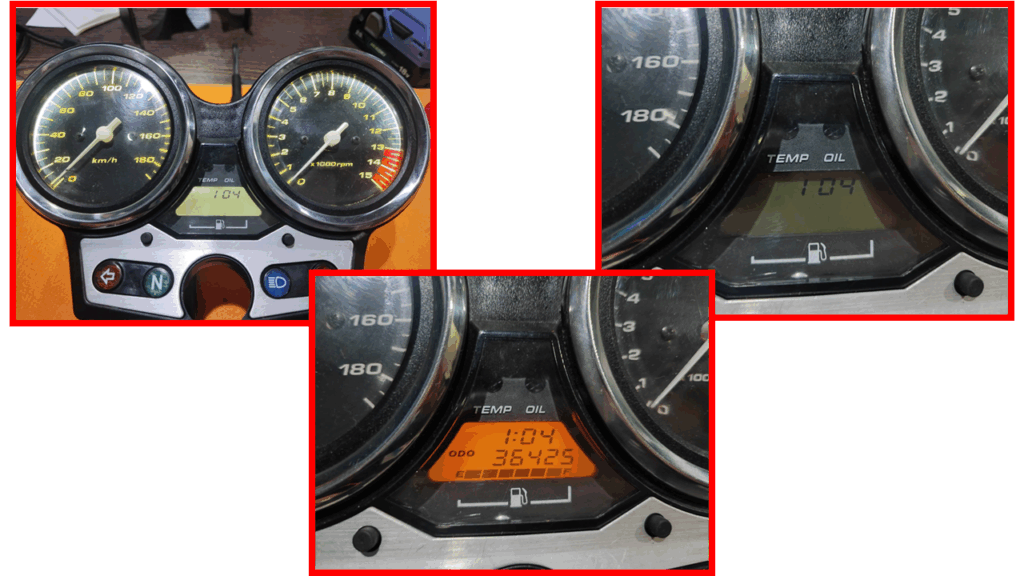

では解体して修理が必要な箇所が分かったので、液晶フィルターを交換した後の様子をご覧ください!

光が当たっている時はもちろん、当たっていない時でもはっきりと文字が認識できるようになりました!現れていた横線も綺麗に消えています!

動画でもご覧ください!

もう最高に気持ちいいくらい綺麗になりました!まるでここだけ新品のようです!!

液晶パネルの分解、液晶フィルターの交換はかなりの集中力と繊細な作業が必要になるので、終わった後はどっとくるものがありますが、こんなに綺麗になった液晶を見るとその疲れも綺麗さっぱり消えていきます!この状態がまさに、道路運送車両の保安基準第46条にのっとった状態だと言えます。どのような状態でもしっかりとパネルの数字が認識できる状態を保つようにしましょう!

●まとめ

今回は横線が出てしまい、パネルに表記されている数字等も認識できなくなってしまっていた液晶パネルの修理を行いました!車検が必要になってくるバイクは排気量が250ccを超えるオートバイクです!それ以下のバイクには車検は不要ですが、一般的に自賠責保険は車検時に更新手続きが行われます。車検の無いバイクは自賠責保険が期限切れにならないように注意して下さい。

| ≪バイクの自賠責保険が切れた場合≫ 自賠責保険は自動車損害賠償保障法(自賠法)で必ず加入するように定められている自動車保険。 自賠責保険が切れたまま公道を走行するのは上記の自動車損害賠償保障法・道路交通法の両方に違反することになる。 罰則は以下の通り。 ・1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法) ・違反点数6点の免許停止(道路交通法) また、自賠責保険証明書を携帯していなかった場合、30万以下の罰金が科せられる。 |

250cc以下のバイクの自賠責保険証明書の手続きは、コンビニやネットでも可能なので必ずナンバープレートの左上部分に保険標章を貼り付け、期限が切れていないか確認しておきましょう。期限切れのまま走行していて事故を起こした場合、数百万~数千万円を支払うことになったとしても保険からお金がおりることは決してありません。期限切れの保険は入っていないことと同じだからです。

≪250ccを超えるバイクの自賠責保険料≫

| 12ヶ月 | 7,420円 |

| 13ヶ月 | 7,610円 |

| 24ヶ月 | 9,680円 |

| 25ヶ月 | 9,870円 |

| 36ヶ月 | 11,900円 |

| 37ヶ月 | 12,080円 |

≪125cc以上、250cc以下のバイクの自賠責保険料≫

| 12ヶ月 | 7,670円 |

| 24ヶ月 | 10,160円 |

| 36ヶ月 | 12,600円 |

| 48ヶ月 | 14,990円 |

| 60ヶ月 | 17,330円 |

≪原付の自賠責保険料 (125cc以下)≫

| 12ヶ月 | 7,060円 |

| 24ヶ月 | 8,950円 |

| 36ヶ月 | 10,790円 |

| 48ヶ月 | 12,600円 |

| 60ヶ月 | 14,380円 |

車検が必要な250ccを超えるバイクの車検頻度は、初回が3年、それ以降2年毎です。

● 車検制度の歴史

では車検について話してきたので、せっかくなので車検の歴史についてお話します!

今では当たり前のように受け入れられている車検ですが、一体どのように生まれていつから存在する制度なのか皆さんご存知でしょうか?

実は「車検」というもの自体が存在したのは1903年からです!なんと今から100年以上も前の事なんですね。現行の車検とはさすがに少し違ったルールではありましたが、現行のような車検が制定されたのも1951年という70年以上前の事です。

| 1903年 | 愛知県が日本初の車検制度を公布「乗合自動車営業取締規則」 |

| 1907年 | 自動車取締規則を警視庁が新たに公布 |

| 1919年 | 全国の自動車取締規則と自動車の検査規則を統一する「自動車取締令」を内務省が制定 |

| 1933年 | 小型自動車の規定作成 |

| 1945年 | 道路交通取締法と道路運輸法が政府の内部改革によって整備 |

| 1947年 | 自動車の検査・整備・登録を義務化 |

| 1951年 | 道路運送車両法を制定(現行の車検制度) |

| 1952年 | 軽自動車を車検から免除 |

| 1973年 | 軽自動車も車検の対象になる |

| 現在 |

このように、日本初の車検制度は1903年に愛知県から始まり、それが全国へと広がっていきました。1900年代初頭は、まだまだ蒸気自動車が主流の時代で、ガソリン自動車がちょうど頭角を現し始めた時代です。愛知県で生まれた車検も、実は蒸気自動車を乗合自動車として用いている事業を対象にしたものでした。

その後車の普及が進み、自動車を利用した運送事業が各地で発展していきました。その頃でも一般の自動車は車検制度の対象では無く、あくまで営業用や乗合用などの事業で使用する車を対象にしています。

●1907年

一般の自動車が車検の対象になったのは1907年です。この年新たに公布された規則によって、東京ではじめて「運転免許」というものが登場しました!制限速度は今では考えられない8マイル(約13㎞/h)というものですが、当時は現在と違って交通整備がされていないので当たり前の速度制限ではありますね。一般の車が対象になったとは言いましたが、実際に対象となった人は車掌さんや会社の運転手の方だったりと、仕事で運転をする人に限っていたようです。この規則が公布された年に警視庁に登録された自動車の台数はたった16台だったと言われています。まだまだ普及はしていなかったようです。

●1919年

1907年に施工された自動車取締規則は東京のみの規則でしたが、1919年には全国の検査規則を統一する「自動車取締令」が発令されました。世界中で「フォードモデルT」がヒットし、大量生産車が普及していったのです。自動車の数は大幅に増え、車種も多様化、県をまたぐ距離の移動も増えてきました。これによって規則が全国で統一されたわけですね。

現行の車検制度が適用されたのは1951年ですが、そこからも何度も法の改正や提案が重ねられて今の車検制度になっています。自動車自体の発展や、道路整備状況によってどんどん法も変わっていくんですね。免許更新時に講習を受けますが、その際に変更された道路交通法のお話もしていただけます。(場所と人によるかも…?)

特に今は自転車が車道を走るように推し進められていたり、電動キックボードが街中で借りる事が出来たりなど、時代に沿ってさまざまな変動が起きています。免許更新時だけではなく、運転する責任をもって定期的に道路交通法が今どうなっているのか確認しておくことが大事ではないかと筆者は思います!

メーター修理ご依頼やご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください